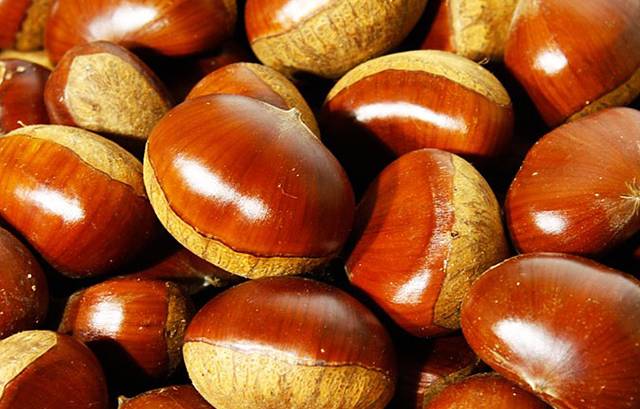

광양 밤은 충남 공주와 함께 밤의 주산지로도 이름난 고장이다. 백운산 자락에 예전부터 밤나무가 다수 자생하고 있었다. 하지만 광양의 밤은 ‘청매실농원’을 처음 일군 김오천 옹에 의해 그 역사가 본격적으로 시작되었다.

가을을 담은 광양 밤의 풍미

김오천 옹에 의해 우리나라 밤 재배 역사 본격 시작

김옹은 일제강점기에 고향인 다압면 도사리에서 그동안 모은 품삯을 여비삼아 일본 후쿠오카로 도일하였다. 후쿠오카에서 13년간 광부 생활을 하면서 번 돈으로 밤나무 1만주와 매실나무 5000주를 구입해 고향으로 돌아왔다.

바로 이 밤나무가 ‘광양 밤’의 시초였다. 김옹은 그 후 다시 일본에 건너가 밤나무 재배 기술을 배우고 자금을 마련해 1944년 귀국하여 1,487,603제곱미터(45만평)의 산에 밤나무를 재배했다.

김옹은 이웃들에게도 밤나무 재배를 권장하고 묘목을 나눠주거나 재배기술을 가르쳐주었다. 이후 다압면 등 광양의 동부지역과 강 건너 경남 하동까지 김옹의 영향으로 밤농사가 확산되었다.

광양은 김옹의 선구적 노력으로 전국에서 유명한 밤 주산단지로 꼽히고 있다. 광양의 밤 농가는 재배기술의 습득과 친환경 재배로 고품질의 밤을 생산하고 있다. 광양은 풍부한 일조량으로 밤알이 굵고 균일하며, 당도가 높아 소비자들의 선호도가 높다. 1931년 김옹에 의해 최초재배한 광양 밤은 이제 전국 생산량의 5.4%(1993년 최고 기록) 정도를 생산하는 단계에 이르렀다.

재미있는 광양의 밤 관련 구전가요 두 편

광양에는 밤의 고장답게 재미있는 밤에 관한 구전가요가 두 편 있다. 투정부리는 어린 아가를 달래는 애기 어룸 소리의 형태로 되어 있다. 할머니로 추정되는 창자가 맛있는 광양 밤을 어린 손자를 달래는 도구로 사용하는 장면이다. 할머니의 손자에 대한 정이 재미있게 표현되여 있다. 밤이 얼마나 맛있었으면 아이를 달래기 위한 방편으로 썼는지도 흥미롭다.

편 수로는 두 편이지만 이야기의 기본 틀은 하나다. 광양 지역에서 널리 구전되는 과정에서 창자에 따라 변형된 듯하다.

창자 : 박옥자/1932년 생, 광양읍 구산리

서울가서 밤 한나 주워다가

살강 밑에 옇놨다 머리깜은

새양쥐가 들랑날랑 다까먹고

껍죽 좀 살 좀 넴겨 논거

살은 너허고 나하고 갈라먹자

(창자 : 박옥자/1932년 생, 광양읍 구산리)

– 2001년 광양시지편찬위원회 채록

창자 : 주석수/1922년 생, 광양시 성황동

달깡 달깡 서울가서 / 밤한톨을 주워다가

설겅밑에 묻엇더니 / 머리깜은 새양쥐가

들랑날랑 다까먹고 / 한톨이가 남았걸래

아범은 껍지주고 / 어멈은 비늘주고

우리 둘이 까먹은께 / 꼬시고도 맛내더라

달깡 달깡 딸깡달깡 달깡달깡

(창자 : 주석수/1922년 생, 광양시 성황동)

– 2001년 광양시지편찬위원회 채록

밤싸래기 찰밥 만들기

재료 준비

찹쌀 1kg, 밤싸래기 50g, 팥 20g, 소금 1큰술, 설탕 3큰술

음식 만들기

1. 찹쌀은 깨끗이 씻어 8~10시간 정도 불려서 준비한다.

2. 밤싸래기도 깨끗이 씻어서 10시간 물에 불린 뒤, 불린 물에 삶아준다.

3. 팥도 삶아서 준비한다.

4. 시루에 찹쌀을 찐다.

5. 찐 찰밥에 밤싸래기, 삶은 팥, 소금, 설탕을 섞어 시루에서 찐다.

생밤은 저장성이 떨어진다. 밤싸래기는 상품성이 떨어지는 밤을 속껍질까지 벗겨 가을에 말려둔 것으로 겨울에 간식으로 먹기도 하고 대보름날 찰밥을 지을 때 넣어 먹기도 했다. 모내기철에는 남은 밤싸래기로 못밥 용 찰밥을 지어 들에 내가기도 했다. 찰밥에는 콩이나 팥 등 집에 있는 다른 재료들을 함께 넣어 밥을 짓는다. 한편, 말린 밤은 한자어로 황률이라고도 부른다.

광양지방에서는 예전에 소화기능이 떨어지거나 위장이 안 좋은 어린이나 환자에게 밤싸래기와 팥을 함께 솥에 넣고 삶아서 겨울에 간식 겸 약용으로 먹였다고 한다.

함께 보면 좋은 글

광양의 가을 음식 – 맛 좋고 버릴 것 없는, 전어